跟着国医大师学中医:分享冯利教授抗癌经验——经方在肿瘤治疗中的应用|中西医结合治肿瘤|中医科普|刘医生说健康|国医大师经验

外科医生聊中医:经方,肿瘤治疗里的“黄金搭档”✨

大家好,我是北海市人民医院的刘家麒——白天握手术刀和肿瘤“硬碰硬”,下班就抱着中医典籍琢磨的外科医生。师从凤阳中医传人吴明杰博士后这些年,我最深刻的感受是:治肿瘤从来不是“西医上阵、中医旁观”,中西医协同就像“左手持盾、右手握矛”,而经方,就是这套组合里的“金钥匙”🔑。

近日有幸代表师父吴明杰参加世界中医药学会联合会肿瘤经方治疗研究专业委员会第十一届学术年会,跟着国家癌症中心的冯利教授深入学习“经方在肿瘤治疗中的应用”,越听越觉得有必要把这些干货用大白话讲给大家——毕竟对患者来说,能看懂、能用得上的医学知识,才是真科普。

一、先搞懂:中医治肿瘤,从不是“孤军奋战”

很多患者问我:“刘医生,我都要做手术/化疗了,中医还有用吗?”其实从中医肿瘤学成为独立学科开始,它就不是“替代西医”,而是“配合西医”。就像盖房子,西医是打地基、搭框架,中医就是填水泥、做防水,缺了谁都不行。

现在大多数肿瘤患者早期会先选手术,那中医怎么“搭把手”?这就要用到咱们老祖宗传下来的经方了。

二、手术前后:经方是“护航员”,帮身体“闯关卡”

手术就像给身体“动一次大工程”,术前要让身体“攒够力气”,术后要帮身体“修复伤口、防后遗症”,经方在这两个阶段,作用特别实在。

1. 术前:用“补方”给身体“充电”🔋

很多患者术前会紧张得吃不下饭、睡不好觉,有的还会因为担心手术风险,免疫力跟着下降——这时候硬扛可不行,得用经方帮身体“调状态”。

我常用的是四君子汤、四物汤、八珍汤这几个“经典补方”。先给大家拆解开说:

四君子汤(党参、白术、茯苓、甘草):就像给脾胃“请个营养师”。脾胃是“后天之本”,术前把脾胃调好,患者能吃饭、能吸收营养,手术时耐受力才强。去年有个胃癌早期患者,术前一周吃不下东西,舌苔白腻,我让他每天喝四君子汤煮的水,搭配小米粥,3天后就能正常吃饭,手术时血压、心率特别平稳。

四物汤(熟地黄、当归、白芍、川芎):相当于给身体“补气血”的“营养液”。有的患者术前查血,血红蛋白偏低,容易头晕,喝四物汤能帮着把气血补上来,避免手术中贫血。

八珍汤:其实就是四君子汤+四物汤,适合气血两虚的患者。比如有个60岁的肺癌患者,术前既没胃口,爬两层楼就喘,喝了10天八珍汤,复查时白蛋白和血红蛋白都达标了,手术比预期提前了3天。

核心逻辑:术前用这些经方,不是“治病”,而是“调体质”——让身体从“虚弱状态”调成“备战状态”,手术才能更顺利。

2. 术后:用“调理方”防后遗症、促恢复🌱

手术成功只是第一步,术后的并发症才是“隐形麻烦”:乳腺癌术后胳膊肿、消化道肿瘤术后吃了就吐……这些问题,经方也能解决。

给大家举两个真实案例:

案例1:乳腺癌术后上肢水肿

去年有个35岁的乳腺癌患者,术后右侧胳膊肿得比左侧粗3厘米,抬不起来,穿衣服都费劲。西医说这是淋巴回流障碍,只能慢慢康复锻炼,但恢复慢。我给她用了参苓白术散,搭配局部中药外敷。

参苓白术散(莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、白扁豆、茯苓、人参、白术、甘草、山药)看似是“健脾的方”,但中医里“脾主运化水湿”,胳膊肿其实是“水湿堵在经络里”,健脾就能帮身体把水湿排出去。她喝了2周,胳膊肿消了一半,再配合康复锻炼,1个月后基本恢复正常。

案例2:胃癌术后倾倒综合征

有个50岁的胃癌患者,术后一吃甜的就心慌、出汗、拉肚子,西医诊断是“倾倒综合征”——胃被切除一部分后,食物快速进入小肠,身体不适应。我让他用半夏泻心汤(半夏、黄芩、干姜、人参、甘草、黄连、大枣)煮水喝,同时调整饮食。

这个方的妙处在于“寒热平调”:术后患者脾胃虚弱,容易“寒热错杂”,半夏能止呕,干姜、人参能温脾,黄芩、黄连能清胃火,喝了1周,他吃甜的就不心慌了,2个月后能正常吃饭,体重还涨了5斤。

方解核心:术后用经方,重点在“对症”——水肿就调水湿,呕吐就调脾胃,不是“一刀切”用补药,而是“缺啥补啥、堵啥通啥”。

三、化疗期间:经方是“减痛药”,帮身体“扛毒性”

化疗就像“打肿瘤的同时,也会误伤好人”——恶心呕吐、掉头发、白细胞降低,这些副作用让很多患者想放弃。这时候中医的作用,就是“帮身体挡伤害、增疗效”,也就是咱们常说的“减毒增效”。

1. 对付“化疗恶心”:用“健脾方”护住胃口🍚

化疗药最容易伤脾胃,很多患者化疗后闻见饭味就吐,甚至喝水都吐——这时候不能硬逼自己吃,得用经方先把脾胃“救回来”。

我常用的是香砂六君子汤、香砂养胃丸,还有开胃进食汤、消食健脾丸,给大家说两个最常用的:

香砂六君子汤(木香、砂仁、党参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮):比四君子汤多了木香和砂仁,这两味药是“理气的”。化疗后患者不仅脾胃虚,还容易“气堵”,吃不下、胀得慌,木香砂仁能帮着“顺气”,搭配四君子汤的健脾药,喝2-3天,恶心就能缓解,慢慢能吃点粥、面条。

开胃进食汤(人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、半夏、藿香、砂仁、木香、丁香、厚朴、香附):适合恶心呕吐特别严重的患者。有个肺癌患者化疗后吐了3天,连胆汁都吐出来了,喝了开胃进食汤,当天就不吐了,第二天能喝小半碗小米粥,一周后能正常吃主食。

2. 对付“骨髓抑制”:用“补气血方”升指标📊

化疗后白细胞、血小板降低,是因为化疗药伤了“骨髓造血功能”。中医认为“气血同源”,造血就是“气血生成”的过程,所以要用经方补气血。

比如用八珍汤加减:如果白细胞低,就加黄芪、鸡血藤;如果血小板低,就加阿胶、花生衣。有个肠癌患者化疗后白细胞只有2.1×10⁹/L(正常是4-10),喝了加黄芪、鸡血藤的八珍汤,一周后复查白细胞升到5.3×10⁹/L,顺利完成了下一次化疗。

关键提醒:化疗期间用经方,一定要“跟着副作用调”——今天恶心重就重点调脾胃,明天白细胞低就重点补气血,不是一个方用到头。

四、放疗期间:经方是“消防员”,灭“热毒”护身体

放疗就像“用射线烤肿瘤”,但射线不分“好细胞坏细胞”,烤完后身体会出现“热毒”——比如口干舌燥、皮肤脱皮、肺炎、肠炎,这些都是“热毒伤了身体”的表现。

中医以前没有“放疗”这个词,但遇到“热毒”,咱们有现成的经方和治法:清热解毒、益气养阴、凉补气血。

给大家举两个常见的案例:

案例1:肺癌放疗后放射性肺炎

有个70岁的肺癌患者,放疗第10次开始咳嗽、胸闷,CT显示“放射性肺炎”,西医给了消炎药,但咳嗽没缓解。我给他用了麻杏石甘汤加减(麻黄、杏仁、生石膏、甘草,加金银花、连翘、麦冬)。

麻杏石甘汤是“清肺热”的经典方,生石膏能“灭火”,杏仁能止咳,加金银花、连翘增强清热解毒,麦冬能补被热毒耗掉的津液。他喝了5天,咳嗽就轻了,两周后复查CT,肺炎病灶明显吸收。

案例2:宫颈癌放疗后放射性肠炎

一个45岁的宫颈癌患者,放疗后天天拉肚子,大便带血,吃了止泻药也不管用。中医看这是“热毒伤了肠道”,用了白头翁汤加减(白头翁、黄柏、黄连、秦皮,加地榆、槐花)。

白头翁汤是治“热毒痢疾”的方,正好对应放射性肠炎的“热毒伤肠”,加地榆、槐花能止血。她喝了3天,便血停了,一周后拉肚子的次数从每天5-6次减到1-2次,慢慢能正常吃饭了。

核心逻辑:放疗的副作用看似是“现代病”,但在中医里都能归到“热毒”范畴,用经方“灭火+补津液”,就能帮身体扛过放疗的“烤验”。

五、靶向治疗:经方是“调和剂”,帮患者“坚持到底”

现在很多患者会用分子靶向治疗——就像“导弹精准打肿瘤”,效果快,但副作用也特殊:血压高、皮肤长疹子、容易出血。这些问题让不少患者想停药,其实经方也能帮上忙。

比如:

血压高、头晕:用镇肝熄风汤(怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎等),能“平肝降压”,帮患者把血压稳住;

皮肤长疹子、痒:用消风散(荆芥、防风、蝉蜕等),能“祛风止痒”,缓解皮肤反应;

容易出血:用归脾汤加减(白术、茯神、黄芪、龙眼肉等),能“补气止血”,减少出血风险。

有个肺癌患者用靶向药后血压飙到160/100mmHg,还长了一身疹子,痒得睡不着。我给他用了镇肝熄风汤+消风散加减,两周后血压降到130/80mmHg,疹子也慢慢消了,现在已经坚持靶向治疗1年多,肿瘤控制得很好。

六、中晚期患者:经方是“主力军”,帮身体“稳局面”

还有一类患者特别让人心疼:中晚期、年纪大,不能手术、放化疗和靶向治疗都不耐受,这时候中医就从“配合者”变成“主力军”。

去年有个82岁的胰腺癌晚期患者,肚子痛得睡不着,吃不下饭,体重掉了20斤,家属说“不想让老人遭罪,只求能舒服点”。我给他用了柴胡疏肝散+失笑散加减(柴胡、香附、枳壳疏肝理气,五灵脂、蒲黄活血化瘀止痛),再配合中药外敷肚子,还教家属简单的穴位按摩(按足三里、内关穴帮着开胃)。

一周后,老人能吃小半碗粥了,肚子痛的次数少了;两周后能自己坐起来吃饭,晚上能睡4-5个小时;现在已经坚持了3个月,体重涨了5斤,家属说“老人能笑着说话,就是我们最大的心愿”。

这种时候,中医的“整体观念”特别重要——不盯着肿瘤“硬打”,而是帮身体“调平衡”:能吃饭、能睡觉、不疼,身体的抵抗力自然就上来了,就能和肿瘤“长期和平共处”。

最后想说:经方的“好”,在于“用得对”

跟着冯利教授学习时,他说过一句话让我印象很深:“经方不是‘万能药’,但用对了就是‘好药’。”作为一名外科医生,我始终相信:治肿瘤没有“最优解”,只有“最适合的方案”——西医的手术刀能快速切除肿瘤,中医的经方能帮身体扛过治疗的“难关”,两者结合,才是对患者最好的负责。

以后我会常和大家聊中西医结合治肿瘤的干货,如果你有疑问,欢迎在评论区留言——咱们一起把复杂的医学知识,变成能帮到自己的“健康指南”❤️。

(文末彩蛋:冯利教授是国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院中医科主任,在中西医结合治肿瘤领域深耕多年,他牵头的“扶正解毒化瘀法”还拿过中华中医药学会的科技奖,跟着这样的专家学习,真的能学到很多“接地气”的临床经验~)

冯利教授简介:

冯利,国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院中医科主任,主任医师,教授,北京协和医学院博士后及博士研究生导师。国家中医药管理局“十二五”中医肿瘤重点专科学科带头人,国家中医药管理局“十二五”中西医结合临床重点学科学术带头人,国家卫健委“优秀共产党员”,国家中医药管理局第三批“全国优秀中医临床人才”,北京市中西医结合肿瘤防治国际合作基地(中心)负责人,中国中医科学院“中青年名中医”,中国医药卫生发展基金会德艺双馨“人民好医生”。2015年入选中国中医科学院建院60周年群英荟萃人物志,2016年获得荣耀医者“中华医药贡献奖”,2018年获得中国医学科学院肿瘤医院建院60周年领军人物榜样力量“优秀引智奖”,2019年10月获得美国马萨诸塞州众议院颁发的中西医结合抗癌研究及中医药国际交流杰出贡献奖,2020年获得首批国家健康科普专家,2020年获北京市中医管理局“首都中医榜样人物”称号。

国家自然科学基金及北京市自然科学基金评审专家,承担国家自然科学基金等国家及省市级科研课题多项,已培养毕业博士后、博士、硕士研究生40余人,发表中文核心及SCI论文100余篇。

成果获奖:2008年10月获中华中医药学会第三届“全国优秀中医健康信使”称号;2010年获中华中医药学会“全国中医药科学普及金话简奖”;“扶正解毒化瘀法防治癌性躯体痛的临床及基础研究”获得中华中医药学会2017年度科学技术奖二等奖;“平衡阻断”疗法——癌性躯体痛防治方案的建立与应用,获得中国中西医结合学会2018年度科学技术奖三等奖;“扶正解毒化瘀法防治癌性躯体痛”获得世界中医药学会联合会2020年度“中医药国际贡献奖-科技进步奖”二等奖。

成果转化:获得北京市药监局院内制剂批号1项:益肾祛痛颗粒。

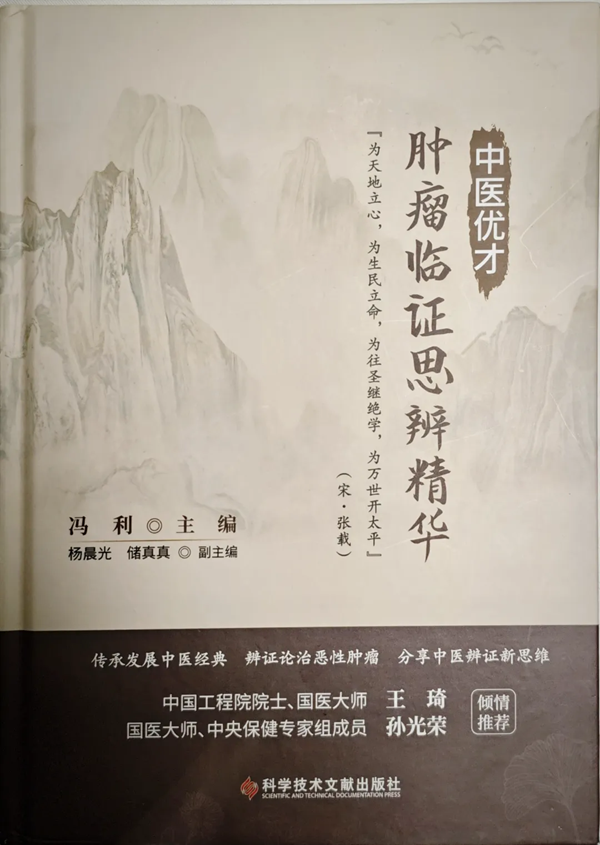

好书推荐: